Agathe Gingreau, la “Brigande” survivante des prisons de Nantes

La marquise de la Rochejaquelein veuve du général Vendéen Lescure écrivit ses mémoires[1], une référence dans les récits sur la guerre de Vendée. Grâce à elle, de nombreuses personnes sont sorties de l’anonymat, dont une de ses femmes de chambre prénommée Agathe, voici son histoire… Agathe Gingreau était née vers 1767[2] à Boismé, petite commune proche de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Ses parents étaient Charles Gingreau et Perrine Robin. Elle avait un frère Augustin né le 6 juin 1771 à Boismé.[3] Et peut-être un deuxième prénommé Louis, exécuté à Niort le 13 nivôse an 2[4]. Dans cette commune de Boismé se trouve le château de Clisson longtemps propriété de la famille Sauvestre de Clisson.

Ruines du château de Clisson, à Boismé, au XIXe siècle

De par le mariage, en 1746, de la dernière représentante de cette lignée, Agathe Geneviève Sauvestre de Clisson, avec François Alphonse de Lescure, ce château échut à cette famille. De ce couple naquit à La Rochelle un unique enfant prénommé Marie-Louis-Joseph dont le père mourut jeune à la bataille de Plaisance[5]. Ce Marie-Louis-Joseph épousa Jeanne Marie de Durfort de Civrac, qui décédera en couches en 1766 en donnant naissance au futur général Vendéen Louis Marie de Salgues de Lescure. Le père de ce dernier qui était réputé pour être fort dispendieux dilapida la fortune familiale pour mourir en 1784. Louis Marie de Salgues de Lescure fut élevé en grande partie par sa grand-mère paternelle Agathe Geneviève de Sauvestre de Clisson jusqu’à ses treize ans, âge où il entra à l’école militaire. Il passa une partie de son enfance dans le Poitou avec ses cousins Bernard Bouin de Marigny et Henri du Vergier de la Rochejaquelein. Sa grand-mère Agathe de Sauvestre avait auprès d’elle de nombreux domestiques qui lui étaient attachés. Parmi eux se trouvait la famille Gingreau.[6] Agathe Gingreau née donc vers 1767 avait presque l’âge de Louis Marie de Salgues de Lescure, et selon les mémoires de la veuve de ce dernier, nous savons qu’elle « avait pour ainsi dire été élevée avec M. de Lescure et lui était très attachée »[7]. Elle reçut ainsi une éducation plus que correcte sachant lire, écrire et monter à cheval. Elle possédait de plus de l’esprit, une jolie figure et beaucoup de caractère.[8] Mais pour comprendre la vie d’Agathe, il faut mieux connaître son compagnon de jeu d’enfant.

Louis de Lescure fut élève à l’école militaire de ses 13 à 16 ans puis devint capitaine au Royal-Piémont cavalerie. Après la fuite de Varennes du 20 et 21 juin 1791, il rejoignit l’armée des Princes, mais apprenant le mauvais état de santé de sa grand-mère, il revint en Poitou auprès d’elle, puis gagna le Bordelais afin de conclure son mariage avec sa cousine germaine du côté maternel, Victoire Donnissan fort bien introduite à la Cour.[9] Il l’épousa le 27 octobre 1791.

Trois semaines après leur mariage, la grand-mère de Lescure fut victime d’une nouvelle attaque d’apoplexie et décéda le 17 janvier 1792, le jeune couple présent à Clisson durant l’agonie, repartit à Paris en février après avoir réglé la succession. Lescure s’engagea dans la garde royale et passa son temps aux Tuileries, il échappa de peu aux massacres du 10 août n’étant pas de garde ce jour-là. Avec son épouse enceinte de sept mois, et ses beaux-parents, il quitta Paris le 25 août pour rejoindre Clisson, échappant ainsi aux massacres du 2 septembre. Clisson fut en cette période troublée un lieu de refuge pour plusieurs membres de leurs familles et relations, comme Henri de La Rochejaquelein. Se trouvait aussi en ce domaine pour servir ces nobles, une cinquantaine de domestiques aux opinions royalistes, dont Agathe. En effet, après la mort d’Agathe Geneviève Sauvestre de Clisson, Agathe Gingreau accompagna en février 1792 le jeune couple Lescure du Poitou à Paris. Elle devint ainsi une des femmes de chambre de la jeune marquise de Lescure. Nous savons de par les mémoires de la marquise qu’elle fut une des deux seules domestiques à rester avec eux à Paris durant l’été 1792. Elle avait déjà un caractère trempé car, à ses risques et périls, elle apporta personnellement des vêtements civils à un garde suisse ; et à son retour auprès de la marquise, un homme se fit tuer par balle à côté d’elle.[10] Elle suivit le couple de Paris à Clisson retrouvant ainsi son Boismé natal.

Lorsqu’éclata la guerre civile en mars 1793, elle suivit certainement la marquise, mais nous ne connaissons pas précisément son rôle. Il est sûr qu’en ce début de révolte, elle ne combattait pas ; car Lescure était contre et avait déclaré qu’il ferait chasser toutes femmes qui combattraient déguisées ou non en homme[11]. Nous retrouvons sa trace dans les mémoires de la marquise, après la mortelle blessure de Lescure à la bataille de la Tremblaye du 15 octobre 1793. Lescure frappé d’une balle en plein front fut ramené du champ de bataille par son fidèle domestique Bontemps[12] qui accompagnera alors son maître jusqu’à la fin. Après cette bataille prémices de la défaite de Cholet, l’armée Vendéenne fuya l’ennemi en traversant la Loire à Saint-Florent le Vieil avec femmes, enfants et blessés qui craignaient la répression républicaine. Ils voulaient rejoindre Granville avec l’espoir vain d’y voir débarquer en renfort les Émigrés. Cette page des guerres de Vendée est connue sous le nom de Virée de Galerne. Lorsque la marquise apprit la terrible blessure de son époux, elle le rejoignit à Saint-Florent-le-Vieil, suivie de ses proches domestiques. A partir de là, Agathe entra dans l’hagiographie Vendéenne pour son dévouement sans commune mesure vis-à-vis de Lescure. Après avoir traversé le fleuve, le général porté par un brancard à pied souffrait le martyre entouré de son épouse et d’Agathe.

Une berline fut alors trouvée et Lescure y fut couché sur des matelas et enveloppé de couvertures. Le fidèle Bontemps, excellent postillon, dirigeait l’attelage. Seules trois personnes étaient présentes dans la berline, sa femme, Monsieur de Rivault[13] et toujours Agathe. Elle soutenait la tête du blessé afin d’atténuer les douleurs provoquées par les secousses. Malgré cela il criait régulièrement, et du sang coulait de sa blessure sur les habits de la femme de chambre. Lors d’un arrêt, il fut impossible de trouver un chirurgien pour soigner la plaie, ayant l’habitude de soigner les blessés de cette guerre, Agathe coupa alors les cheveux qui s’étaient collés autour de la blessure et pansa Lescure.[14] A Laval, une petite chambre fut trouvée pour le mourant. Ils y restèrent neuf jours, jusqu’au 2 novembre 1793. Étaient toujours autour de lui sa femme, Agathe, Bontemps et M de Rivaud. Ils repartirent donc le 2 novembre, faisant halte à Ernée le soir même. Ce fut le début de l’agonie du général qui tomba alors dans le coma. Ils reprirent le départ tout de même le lendemain à midi. Le général fut transporté dans la berline avec Agathe. Comme la marquise était enceinte, on la convainquit de ne pas rester à l’intérieur, et avec le chevalier de Beauvollier[15], elle suivait à cheval. Trois quarts d’heure plus tard, elle entendit un gémissement et le chirurgien sortit alors de la voiture. La marquise voulut s’y précipiter, mais Agathe referma la portière. Lescure venait de mourir, et par précaution elle ne voulut pas l’annoncer à la marquise avant la halte du soir. La berline étant en fin de colonne, la fidèle femme de chambre resta près de neuf heures, seule avec le corps du général que l’on ne pouvait inhumer à la hâte, de peur que sa dépouilles ne soit profanée, comme cela avait été le cas quelques jours plus tôt pour le général Vendéen Bonchamps. Arrivée à destination, elle tomba évanouie pendant deux heures. Par la suite Agathe resta durant toute la virée proche de la marquise, interféra même auprès d’elle pour sauver à Dol la vie d’un jeune déserteur républicain souhaitant rejoindre les royalistes, mais qui s’apprêtait à être fusillé par crainte qu’il soit un espion. Nous savons toujours grâce à la marquise qu’à la déroute du Mans le 12 décembre 1793, le chevalier de Beauvollier, alors blessé, fut sauvé par Agathe qui le prit en croupe sur le cheval qu’elle chevauchait et cela au péril de sa propre vie.

Ne pouvant traverser la Loire pour retourner dans leurs paroisses, les restes de l’armée et les civils à la suite, savaient que tout était perdu. Nombre d’entre eux décidèrent alors de quitter la colonne pour tenter leur chance ; soit pour rejoindre les premiers mouvements de chouannerie au nord ; soit pour trouver tout de même un moyen de passer la Loire, soit encore pour se cacher. Agathe choisit une autre option. Une rumeur circulait déclarant que tout soldat armé se livrant à la République aurait la vie sauve, lui et les siens, s’il s’engageait du côté Républicain. Sous la foi de cette rumeur, à Nort (Loire-Atlantique), elle et de nombreux domestiques, dont la quasi-totalité de ceux de la veuve Lescure et de ses parents, décidèrent d’aller à Nantes. Ils avaient le projet de pouvoir un jour déserter et ainsi rejoindre la Vendée. Ce fut donc une troupe de près de cent cinquante cavaliers qui arriva fin décembre à Nantes pour déposer les armes. Malheureusement, comme le craignaient la marquise et ses parents, c’était un leurre. Car à Nantes les tribunaux révolutionnaires fonctionnaient à plein régime, notamment la commission Bignon venue du Mans et qui jugeait, condamnait à mort et faisait exécuter quasiment toute personne suspecte d’être proche des « brigands ». C’était la Terreur et sa justice qui frappaient l’ennemi suprême, la Vendée. Mais c’était une Terreur encore légaliste, les commissions tenant procès, mais un degré supérieur dans la Terreur fut atteint avec la méthode du représentant Carrier. Les restes de l’armée Vendéenne se trouvaient en grande partie enfermés à Nantes et répartis dans différentes prisons, comme celle du Bouffay.[16] Mais parmi d’autres existait celle de Entrepôt de café, la plus terrible de tous. Ces cent cinquante cavaliers y furent enfermés. Leur sort en était jeté. Sous l’influence de Carrier et de ses comparses, ils n’eurent même pas droit à un procès. En effet, dans ces lieux, les suspects, s’ils ne décédaient pas du typhus qui y faisait des ravages, même auprès des gardiens, étaient sortis sans jugement et envoyés sur des gabarres pour y être noyés. Cette méthode d’éradication avait d’abord été utilisée avec les prêtres réfractaires à la Constitution civile du clergé, puis ce fut le tour des combattants et enfin des femmes. On inventa le « mariage républicain » en liant nus un homme et une femme pour les précipiter dans la Loire le « fleuve révolutionnaire ».

L’horreur était telle que certains chirurgiens s’étonnaient de ne plus revoir le lendemain des femmes ayant eu un sursis la veille pour grossesse[17]. Tout ceci se faisait avec l’aval de Jean-Baptiste Carrier[18]. Comme officier de ses basses œuvres, se trouvait Lamberty,[19] son bras droit, accompagné de ses propres sbires : Fouquet,[20] O’ Sullivan[21]… Des cent cinquante cavaliers, presque tous décédèrent et des cinquante « gens de la Marquise » seulement trois purent survivre : Jacques Bichon[22], Pierre Joseph Cottet[23] et Agathe Gingreau[24]. Le fidèle Bontemps ligoté avec Herbilig un autre domestique fut jeté dans la Loire, et en un ultime combat, ils entraînèrent avec eux deux soldats, les précipitant ainsi dans le fleuve[25]. Pour ses plaisirs personnels, Lamberty retirait des prisons de jolies femmes ; les emmenait dans sa gabarre privée et leur promettait d’épargner leur vie si elles cédaient à ses avances et à celles de ses seconds. Une fois violées, ces malheureuses étaient rarement sauvées. La plus connue des victimes de Lamberty, car il s’en serait amouraché, était Madame Giroust de Marcilly, appelée la seconde Marie-Antoinette pour sa ressemblance avec l’ex-reine de France et ses opinions royalistes. Elle avait été arrêtée en même temps que son époux sur la route qui mène de Nort à Nantes, voulant faussement se livrer (selon l’acte d’accusation de l’époux). Faisaient-ils partie des 150 cavaliers ? Dans une gabarre, madame Giroust de Marcilly et sa femme de chambre, une dénommée Françoise Gadoré, cédèrent aux avances l’une de Lamberty l’autre de son bras droit Fouquet, Lamberty devant probablement faire pression sur elle contre la vie sauve de son époux. Agathe avait 25 ans et était fort jolie[26] : à son arrivée à Nantes, un officiel la remarqua et lui demanda si elle avait peur, elle lui répondit par la négative. Il lui rétorqua que si cela devenait être le cas, elle n’avait qu’à demander Lamberty, c’est-à-dire lui-même… Emmenée dans la prison de l’Entrepôt, au bout de quinze jours se doutant bien qu’elle allait mourir soit de maladie, soit par noyade ; elle fit mander Lamberty « de la part d’une brigande qui avait peur »[27]. Il devina de quelle personne venait cette supplique et la fit transporter dans sa gabarre personnelle. Il voulut profiter d’elle, alla jusqu’à la force pour la faire céder, mais elle résista à ses avances. Il menaça alors de la noyer pour qu’elle lui appartienne. Elle lui aurait répondu qu’elle préférait cette mort à son déshonneur. Ce qui sembla plaire à Lamberty : « tu as l’air d’une brave file, je te sauverai » aurait-il rétorqué, lui disant qu’elle aurait fini dans le fleuve si elle lui avait cédé. Elle resta huit jours cachée dans la gabarre, entendant les cris des noyés et le viol de la servante de madame de Marcilly.[28] Ensuite, O’Sullivan, âme damnée de Lamberty emmena Agathe chez lui. En sauvant une « brigande », il espérait apaiser sa femme, tourmentée par les crimes de son époux (dont celui d’avoir dénoncé son propre frère contre-révolutionnaire[29]).

Le 24 janvier, date où la commission Bignon siégea à l’Entrepôt, cette dernière découvrit qu’il restait peu de prisonniers et qu’avec un ordre écrit de Carrier, Lamberty et ses comparses avaient envoyé à la Loire beaucoup de suspects non jugés. On découvrit également que certaines femmes avaient été sorties de prison pour alimenter les débauches des hommes de Carrier. Il y eut plainte auprès de ce dernier qui ne désavoua pas ses seconds. Dans les sphères révolutionnaires nantaises, des dissensions commençaient à se faire jour. Trop souvent Lamberty menaçait les membres du comité ; et son protecteur, Carrier, de par son caractère particulièrement sanguinaire et colérique, faisait peur et énervait le comité. Mais Carrier était encore trop puissant pour être affronté frontalement… Ce ne fut que lorsque le Comité de salut public rappela ce dernier à Paris, le 8 février 1794, que la riposte du Comité révolutionnaire de Nantes s’organisa. Les subordonnés, restés sur place et fragilisés depuis l’annonce du départ de leur chef, purent enfin être attaqués. Fouquet fut arrêté le 10 février, et écroué au Bouffay[30]. Il fut également demandé, car contraire à la loi, à toute personne hébergeant des brigands de se faire connaître auprès des autorités. Cette mesure visait Lamberty et ses parties fines commises sur sa gabarre personnelle. La peur changea de camp à l’annonce de l’incarcération de Fouquet et du départ de Carrier. Chacun des complices de ce dernier essaya alors de sauver sa vie en tentant d’éliminer toutes les traces possibles de leurs méfaits. Pendant ce temps la commission militaire Bignon faisait son travail, et l’époux de « la seconde Marie Antoinette », Louis Marie Michel Giroust de Marcilly comparut devant elle le 10 février 1794 (le même jour que l’incarcération de Fouquet). Il fut condamné à mort et exécuté aussitôt.[31] Le 13 février, devant la même commission Bignon, ce fut au tour de sa veuve qui fut aussi condamnée à la peine capitale[32], mais un sursis de trois mois pour déclaration de grossesse lui fut accordée. Elle fut aussitôt transportée dans la prison du Bouffay. O’Sullivan prit peur aussi ; le 15 février, il demanda à Robin[33] d’aller chercher Agathe Gingreau chez lui et de la faire disparaître afin de la soustraire au Comité révolutionnaire. Robin s’exécuta, emmena Agathe à fond de cale de la gabarre de Lamberty et sortit son sabre, mais cette dernière le supplia ; si bien qu’il ne put se résoudre à la tuer et lui dit : “Lamberty m’avait bien averti que je n’aurais jamais le courage de te tuer ; que faire de toi ?” Sur le pont de la gabarre, se trouvait seulement Théodore Lavaux, jeune républicain depuis peu aide de camp de Lamberty, hébergeant déjà la vicomtesse de Lespinay sauvée elle aussi de la prison de l’Entrepôt.[34] Agathe fut alors confiée à ce Lavaux. Il l’emmena chez lui[35]. Le lendemain, sur ordre du Comité révolutionnaire, on alla quérir Agathe chez ce Lavaux. Madame Lavaux répondit qu’il n’y avait que sa sœur avec elle en désignant Agathe. Mais les Républicains ordonnèrent alors de fouiller la maison. A ce moment-là Agathe, afin que Madame de Lespinay cachée à l‘étage ne soit pas trouvée, se dénonça et fut emmenée dans la prison du Bouffay pour y être écrouée.[36] Le même jour, c’est-à-dire le 16 février sur ordre du Comité révolutionnaire de Nantes, Lamberty et Lavaux furent écroués. Madame de Marcilly qu’y était aussi emprisonnée y décéda ce même jour. Volonté de ne pas laisser de traces ? On dit, en tout cas, que ce fut Lamberty qui l’étrangla de ses propres mains.[37] Dès leurs premiers interrogatoires, Lamberty et Fouquet décrivirent fièrement leurs actions et montrèrent un ordre signé de Carrier datant du 16 frimaire (6 décembre 1793), stipulant « requérir la force armée pour une expédition qu’il peut faire de jour et de nuit ». Cela jetait un peu trop de lumière sur ces noyades, et la Commission ne souhaitait pas être éclaboussée dans cette affaire, ayant elle-même procédé à 15 000 exécutions en 10 jours. Le 19 février, officiellement pour raisons de maladie, elle arrêta de siéger et cela jusqu’au 1er avril. Un délai montrant son embarras comme l’indique l’extrait suivant d’une lettre de Bignon[38] : « nous avons dans ce moment une affaire très délicate à juger. Deux particuliers, patriotes en apparence, c’est-à-dire de ces vils patriotes pour argent, avaient une mission de Carrier, représentant du peuple à Nantes, mission moitié par écrit, moitié verbale, à ce qu’ils disent, pour faire des expéditions, tant de jour que de nuit. Cette mission de jour & de nuit consistait d’abord à couler bas un bateau chargé de prêtres condamnés à la déportation. Cela était à merveille ; mais ces messieurs prenaient à L’Entrepôt & dans les prisons où il leur plaisait des individus ; & sans qu’aucun jugement eût prononcé sur leur sort, ils les noyaient impitoyablement. Justement effrayée, la commission s’opposa par écrit à ce que ces messieurs enlevassent des prisonniers sans un ordre ou note d’elle (…) Mais quel fut notre étonnement lorsque nous nous aperçûmes que des huit hommes que nous avions fait mettre de côté, sur lesquels il n’y avait pas suffisamment de preuves pour les condamner, cinq avaient été jetés à l’eau ; que six femmes grosses, condamnées à la vérité à mort & sursis à l’exécution, avaient subi le même sort. Et bien ! mon bon ami, ces deux noyeurs sauvaient des contre-révolutionnaires, comme la femme Giroult de Marcilly, ci devant-noble, qualifiée de seconde Marie-Antoinette par la municipalité, dont le mari a été condamné à mort par la commission, comme chef de brigands, avec bien d’autres femmes qu’ils distribuaient à leurs amis. Cette femme Marcilly a été condamnée également à mort avec sursis, parce qu’elle s’est dite grosse. Sitôt le départ de Carrier, le Comité révolutionnaire de Nantes a fait arrêter ces deux quidams, et les a traduits devant nous (… )» La commission écrivit donc à Carrier afin d’être éclairée, mais elle ne reçut pas de réponse. L’accusateur public David-Vaugeois se déplaça lui-même à Paris et y arriva le 5 mars pour rencontrer Carrier. Ce fut houleux, mais de retour à Nantes la décision fut prise de continuer la procédure contre Lamberty et Fouquet.

Lors du procès, le 14 avril 1794, on les accusa et les condamna «du crime de contre -révolution, en soustrayant à la vengeance nationale la femme Giroult de Marcilly, condamnée à mort le 25 pluviôse, et qualifié par les Comité révolutionnaires de la Flèche et de Laval de seconde Marie-Antoinette à cause de son acharnement contre les patriotes et son adhésion formelle aux projets des brigands ; sa femme de chambre, la femme de chambre de Lescure, fameux chef de brigands, et les filles Dubois, suspectées de complicité avec les brigands ; en conséquence, et conformément aux lois du 19 mars 1793 vieux style), et du 23 ventôse an II (nouveau style), les condamne à la peine de mort énoncées dans les dites lois ; déclare leurs biens confisqués et acquis au profit de la République (…) »[39] Cinq jours plus tard, ils furent exécutés. Carrier, lorsqu’il apprit cela fut très en colère, mais il n’avait plus de pouvoir à Nantes, il affirmera qu’on avait exécuté « les meilleurs patriotes de la ville ».[40]

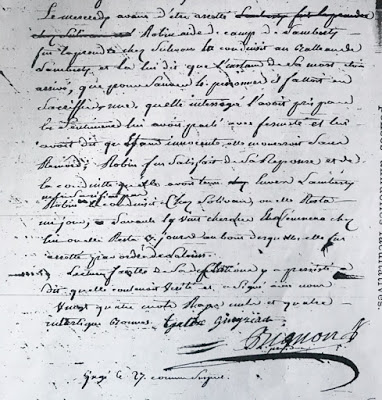

Registre d’écrou de la prison du Bouffay – Agathe Gingreau et Lamberty figurent sur la même page…

Que devint Agathe Gingreau ?

On aurait pu croire que son sort était définitivement réglé, mais c’était sans compter sur la débrouillardise de la jeune femme. Agathe lors de son interrogatoire expliqua qu’elle est lingère, qu’elle n’avait pas suivi l’armée et avait été mêlée à l’insurrection bien malgré elle. Elle s’était attirée la sympathie des concierges du Bouffay semble-t-il. Le 17 avril 1794, soit donc trois jours après la condamnation des Lamberty, Agathe fut présentée à la commission Bignon où elle témoigna. Elle fut si disserte que le tribunal la déclara fort suspecte mais elle échappa à la mort car « il n’est pas suffisamment démontré qu’elle a participé aux révoltes, elle restera enfermée jusqu’à la paix. Et sera emprisonnée jusqu’à la paix pour y être jugé »[41]. Cela semble étonnant, mais peut-être qu’il était préférable qu’un témoin des exactions de Lamberty dans sa gabarre privée soit en vie… Le 23 avril 1794, on jugea le dernier protagoniste de l’affaire : Théodore Lavaux. Le jeune aide camp de Lamberty comparut à son tour pour avoir hébergé Agathe. Il eut la vie sauve du fait qu’il n’était sous les ordres de Lamberty que depuis quinze jours à l’époque de l’arrestation d’Agathe, et que donc il ne pouvait être soupçonné de complicité des faits d’enlèvement des femmes de la prison de l’Entrepôt. Et que de plus, comme Agathe n’ayant pas été considérée comme contre révolutionnaire, mais seulement suspecte, il n’avait donc pas commis un acte passible de mort, et qu’au vu de son jeune âge il fut déclaré qu’il soit libéré de suite. Agathe resta enfermée dans les prisons du Bouffay[42]. Elle y retrouva Madame de Bonchamps, veuve du célèbre général Vendéen. Cette dernière avait survécu grâce à l’aide de nombreux Républicains qui avaient été sauvés par le pardon de son époux mourant[43]. Le 2 décembre 1794, la Convention vota le décret amnistiant les insurgés qui déposeraient les armes dans le mois qui suivait. Une demande d’élargissement concernant Agathe fut actée le 4 décembre 1794 ; elle y est indiquée sur les registres comme lingère[44] de 26 ans originaire de Boismé près Bressuire, arrêtée le 16 février 1794 par le Comité Révolutionnaire. Cela permit qu’un ordre de libération concernant Agathe soit délivré le 17 décembre[45], et sa libération effective fut le 12 janvier, elle y est notée comme lingère dans la liste d’élargissement en vertu de l’amnistie. Pendant ce temps, la marquise de Lescure était arrivée à Nantes pour sa demande d’amnistie et celle de sa mère. Mi-janvier, la marquise, sa mère, Melle de Concise[46] sortie elle aussi des prisons, et les deux seuls serviteurs encore vivants (Agate et Pierre Joseph Cottet) partirent pour le Bordelais, en passant par Ancenis, Varades, Angers, Saumur, Tours et Saint André de Cubzac. Ils arrivèrent à Citran, château appartenant à la marquise de par sa mère, le 27 février. Agathe resta au service de la marquise jusqu’à ce que cette dernière, mise par erreur sur la liste des Emigrés, dut s’exiler le 18 septembre 1797 et ses biens mis sous séquestre.

Le 18 novembre 1797, Agathe Gingreau épousa à Avensan, commune du château de Citran, Pierre Joseph Cottet. Il était provisoirement cultivateur. Mais, dès le retour de la marquise et le mariage en 1802 de cette dernière avec Louis de la Rochejaquelein frère cadet du général Vendéen Henri, il retourna dans le personnel de la famille et prit de l’importance.

En 1808, il était régisseur des biens du marquis de la Rochejaquelein et demeurait à Clisson. L’époux d’Agathe fut à nouveau combattant lors des autres insurrections Vendéennes de 1799 et 1815 (Louis de la Rochejaquelein fut tué aux Mathes en 1815). Après ce soulèvement Cottet devint maire de Boismé, commune où vivait aussi le frère d’Agathe, Augustin ancien combattant Vendéen ayant reçu une pension en tant que tel pendant la Restauration. Cottet aussi fut pensionné, fait chevalier de Saint-Louis et reçut la Légion d’honneur. Agathe Cottet avait un certain statut social, et de par ses grandes compétences médicales apprises sur le terrain, s’occupait de la santé des administrés de son époux. Ainsi, en 1817, lors d’une campagne contre la petite vérole dans le Bressuirais, elle vaccina elle-même cent quarante-deux personnes à Boismé, comme cela est indiqué dans une liste ne comportant, à part elle, que des chirurgiens et apothicaires.[47]

Lorsqu’en 1820, Antoine-Eugène Genoude un des co-fondateurs du journal l’Observateur fit un voyage en Vendée avec Auguste de La Rochejaquelein, il s’arrêta naturellement à Boismé et rencontra le maire Pierre Cottet et son épouse, Agathe, voici la transcription de sa rencontre :

« A Clisson, où les souvenirs de M de la Roche-Jacquelin et de Mme de Lescure vivent encore, nous avons trouvé les premiers paysans vendéens qui nous aient parlé à cœur ouvert. Nous étions chez Mme de la Roche Jacquelin. Leur confiance étoit entière. « M le maire, disoient plusieurs d’entre eux à M. Cottet au sortir, de la messe, où nous avions été, nous voyons bien que ces messieurs sont des royalistes, puisqu’ils prient le bon Dieu. Voient-ils le Roi ? -Oui, ils le voient. Mais lui parlent-ils. – Peut-être.- Qu’ils lui dissent donc qu’on le trompe sur nous, que nous n’avons des armes et cœurs que pour lui , qu’ils lui disent donc aussi de nous envoyer nos sabres d’honneur et le portrait d’Henri IV (c’est ainsi qu’ils appellent la légion d’honneur.) Ce n’est pas que nous n’ayons des sabres ; mais nous tiendrons les autres de lui. (…)

Des pensions ! nous disoit Mme Cottet, et que sont des pensions ? croit-on que ce soit là ce que demandent nos Vendéens ? Une pension meurt avec un homme. La Vendée a mérité des monuments publics. Que le roi crée un collège pour les enfans des Vendéens, qu’il place un arsenal au milieu de nous, qu’il y ait un monument à la gloire du Vendéen voilà ce que disent les derniers de nos paysans »[47b]

Pierre Joseph Cottet décéda au château de Clisson le 19 juillet 1826. A partir de là, la « fidèle Agathe » comme écrit la marquise, suivit cette dernière, notamment lorsque celle-ci habitait à Paris en 1829 au cinq, boulevard des Invalides.[48]Puis, de par les mariages de ses filles, la marquise s’installa à Orléans pour se rapprocher d’elles. Agathe y finit sa vie le 2 octobre 1831.[49]

Passages concernant Agathe Gingreau dans différentes éditions des mémoires de la marquise de la Rochejaquelein

Manuscrit Chauvelin cité dans les oubliés de la Guerre de Vendée –1993 – Société d’Emulation de la Vendée « Le lendemain, je me fis conduire à Nantes. J’étais en grosse paysanne, portant des poulets sur mon dos, et comme cela, je fus tout de suite voir Mme de Bonchamps, qui était en prison, sauvée miraculeusement, et une de mes femmes, nommée Agathe, qui avait couru mille dangers. Son esprit, sa jolie figure, et beaucoup de caractère, l’avaient sauvée de la noyade. Elle fut gardée en prison et fit la consolation de Mme de Bonchamps qui avait été prise aux environs d’Ancenis » (…) « Nous amenâmes avec nous Mlle de Consice, dont la mère avait été noyée ! Agathe le valet de chambre que nous retrouvâmes (…) Nous arrivâmes à Bordeaux les premiers jours de janvier 1795. »[50]

Edition originale Bourloton 1889 (rééditions pays et terroirs 1993) « une de mes femmes de chambre, Agathe, dont j’aurai occasion de parler dans la suite, vit tuer un homme d’un coup de fusil à côté d’elle, en revenant de porter des habits à un garde suisse » (passage concernant Paris en août 1792) Sur l’agonie de Lescure : « nous arrivâmes vers 10h du soir, non pas à Ingrande même, mais dans une grande auberge qui est auprès (…)Nous mîmes M. de Lescure dans un lit, et je me couchai par terre sur du foin près de lui, avec ma femme de chambre Agathe et autres domestiques. »[51] « Je me décidai à suivre le brancard à pied, accompagnée d’Agathe, ma femme de chambre et de plusieurs domestiques » / « Je me mis en marche à pied avec Agathe et quelques domestiques, suivant le brancard que les soldats portaient[52] (…) « Nous portâmes dedans ce pauvre blessé sur des matelas, nous lui fîmes un lit ; il était en chemise, enveloppé dans des draps et des couvertures ; je montai dans le carrosse avec M. du Rivault aussi blessé Agathe. Celle-ci se met à côté de M. de Lescure pour lui soutenir la tête, mais nous ne pouvions aller qu’au pas, la moindre secousse lui faisait jeter les hauts cris ; il avait à tout moment des douleurs, des crises, des serrements de tête, et tout d’un coup la plaie rendait avec tant d’abondance, que les gouttes tombaient pressées sur ses habits et sur ceux d’Agathe”. (…) « on n’avait pas là de chirurgien ; Agathe qui est fort adroite et soignait toute la journée les blessés, s’en chargea (…). » N’y ayant pas là de chirurgien, Agathe (qui est fort habile et qui soignait toute la journée les blessés) le pansa [53]» (…) « A Laval Mr du Rivault était couché dans un cabinet près de M.de Lescure ; Agathe, Bontemps et moi reposions tout habillés par terre sur des matelas, auprès d’eux En arrivant à Laval, M. du Rivault était dans un triste état. Il était fort gras et malsain, ce qui joint à la fatigue de la route, avait envenimé sa blessure ; la gangrène menaçait, on l’arrêta, mais l’odeur de sa plaie était insupportable. Lescure ne pouvait souffrir une fenêtre ou une porte ouverte, le moindre air lui causait des douleurs aigües, aussi notre chambre infectait, au point que bien des personnes ne pouvaient y rester » (…) « Il fallut quitter Ernée sur le midi, je voulais y rester avec lui au risque de même faire prendre, ainsi que le chevalier de Beauvollier, mais on me représenta que si je ne voulais faire tomber son corps même au pouvoir des républicains, il fallait se décider à partir. On mit un matelas dans la voiture, on l’y coucha, on fit l’impossible pour m’empêcher d’y monter avec lui ; j’y entrai d’abord, mais il se plaignait, le chirurgien s’approcha, je vis que lui et ma femme de chambre étaient plus utiles que moi, et nous ne pouvions tenir tous ; je me jetai à bas de la voiture, pressée par tous mes amis ; ils me représentaient que le chirurgien était nécessaire, que je l’empêchais de porter secours et que j’exposai la vie de l’enfant dont j’étais grosse. (…) Au bout de trois quarts d’heure, je vis arrêter et ouvrir la voiture, j’entendis des gémissements, je voulus m’y précipiter, on la referma ; on me dit que M de Lescure était dans le même état, je n’osais insister, car depuis le commencement de sa blessure, le moindre air lui faisant du mal, et moi-même je n’avais plus de forces. Je me doutais de mon malheur, j’étais dans un état affreux ; j’ai su depuis que dans ce moment-là M. de Lescure venait de mourir ; le chirurgien était descendu de la voiture, Agathe avait voulu en faire autant, mais en me voyant au moment d’y entrer, elle s’y était renfermée ; elle eut le courage d’y rester neuf heures, elle n’en sortit qu’à Fougères et fut plus de deux heures évanouie » (…) « nous arrivons à Dol d’autant plus fatigués que nous avions manqué de vivres à Pontorson. J’étais dans une chambre au rez-de-chaussée, près de mon blessé le chevalier de Beauvollier. Agathe entre en pleurant, me dit, que dans la cuisine à côté, il y a un jeune homme condamné à être fusillé et ne paraissant pas coupable ; elle me prie de le laisser entrer [elle pleurait beaucoup][54] (…) Au moment où il achevait son récit, Agathe rentra en criant : “Madame, les Allemands viennent chercher le prisonnier ». (…)

Suite de la virée de Galerne : Au Mans :

« le chevalier de Beauvollier dut son salut à Agathe, ma femme de chambre, qui le prit en croupe » / « dans la déroute, le chevalier de Beauvollier fut sauvé par Agathe, ma femme de chambre, qui le prit en croupe derrière elle »[55] (…)

Passage où elle n’est pas citée mais la concernant :

« Cent cinquante cavaliers se rendirent à Nantes : de ce nombre étaient nos domestiques, excepté les deux femmes de maman ; à Ancenis ils avaient demandé nos ordres, notre réponse fut que nous les laissions libres, que chacun devait chercher à sauver sa vie individuellement et prendre le parti qu’il croirait le meilleur. Ils furent déterminés par la promesse d’une amnistie pour ceux qui viendraient armés et s’engageraient dans les Bleus ; ils nous en avaient parlé, de l’espoir de déserter ensuite pour rejoindre les émigrés. Nous leur avions observé que nous croyons à un piège, mais sur leur demande très honnête, si nous les soupçonnions d’avoir changé d’opinion et si, sous ce rapport nous nous opposions, nous les assurons avec vérité que nous craignons seulement que l’amnistie ne soit pas sincère, mais que dans tous les cas, nous comptons sur eux. Nous n’en reparlons plus, ils partent ; c’étaient pour la plupart, des gens pleins de courage ; je raconterai plus loin leur triste fin » / « cent cinquante cavaliers, presque tous domestiques, se rendirent à Nantes ? De ce nombre étaient tous les nôtres excepté les deux femmes de maman. Ils nous avaient demandé, dès Ancenis, ce que nous voulions qu’ils fissent. Notre réponse fut que nous les laissions libres, que chacun ne cherchât plus qu’à sauver sa vie individuellement et prît le meilleur parti qu’il croirait. Ils prirent le parti celui de se rendre à Nantes sur le bruit d’une amnistie pour ceux qui viendraient armés et s’engageraient dans les Bleus. Ils nous en avaient parlé, de l’espoir de déserter ensuite pour rejoindre les émigrés. Nous leur avions dit bien dit que nous croyons que c’était un piège. Mais sur leur demande très honnête, si nous les soupçonnions d’avoir changé d’opinion et si, sous ce rapport nous nous opposions, nous les assurâmes avec vérité que ce n’était que par la crainte que l’amnistie ne fût fausse, et que dans tous les cas, nous comptions sur eux. Nous n’en reparlâmes plus, ils partirent ; c’étaient des gens, la plupart, pleins d’un courage supérieur. ; je raconterai plus loin leur triste fin [Agathe et un seul se sont sauvés] (…)”

Les prisons de Nantes :

« Mlle Carria fut à Nantes, Melle Dumoustier trouva une personne qui voulut bien lui chercher une place. Quel fut notre étonnement d’apprendre, par son conducteur, que Melle Mamet avait rencontré une vendéenne ; celle-ci lui avait dit qu’Agathe, Cottet, Mlle de Mondion[56] et quelques Vendéens et Vendéennes de notre connaissance étaient en prison. On espérait leur prochaine délivrance (…) » . Mon exaltation était telle au physique et au moral, que rien ne pouvait m’arrêter. J’entrai dans Nantes, vêtue en paysanne ; je descendis avant la ville ; je portais sur mon dos un bissac, et à la main des poulets ; j’arrivai chez une personne de la connaissance de Mme Dumoustiers, j’y trouvai Mlle Carria et Agathe qui venait de sortir de prison; Mmes de Bonchamps et de Bonnay y étaient encore, j’allai les voir, elles avaient obtenu ce jour même leur liberté, les prisons étaient à peu près vides. » « l’histoire d’Agathe est la plus singulière de toutes »[57] « Agathe s’était rendue de Nord à Nantes, comme je l’ai dit avec cent cinquante cavaliers ; quoique vêtue en paysanne, sa figure frappa le général d’artillerie Lambertye, fameux scélérat ; sans être ce que l’on appelle jolie, c’était une brune piquante, fort agréable. Il lui dit au dépôt où tous ces malheureux furent d’abord amenés, après avoir été désarmés : « Brigande, as-tu peur ? » Elle lui répondit : « Non, général, puisque nous venons nous rendre à la république. « Il sourit et luit dit : « cela pourrait t’arriver, et alors tu n’auras qu’à te rappeler Lambertye. » Ils furent tous menés à l’entrepôt, lieu fameux où, en un mois, il a péri quinze mille personnes, sans jugement, par la noyade et par la peste (…) Après être restée dix ou douze jours à l’Entrepôt, Agathe, ne doutant plus d’une mort prochaine, pria une sentinelle d’aller chercher Lambertye [de la part d’une brigande qui avait peur][58]; il vint et l’emmena dans le bâtiment à soupape, dont on lui avait fait un digne présent, en récompense de son patriotisme ; il était seul avec elle et voulut en profiter ; [ne voulant la sauver que pour l’avoir][59] elle se défendit courageusement, lui reprochant sa scélératesse ; elle tenait à la main une image de la Sainte Vierge et lui fit des vœux qu’elle accomplit depuis. Il finit par lui dire : “Ou cède-moi, ou je te jette à l’eau ; il la retint par ses jupons en lui disant : “Tu es une brave fille, ce serait dommage de te tuer ; si tu m’avais cédé, comme tant d’autres, je t’aurais noyée. Je veux te sauver et je te donne ma parole de ne plus rien te demander ; reste cachée dans ce bâtiment, il est à moi, je viendrai t’y voir tous les jours.” Il lui donna, pour manger, les débris d’une orgie qu’il avait fait la veille avec ses amis. Elle y demeura huit jours et huit nuits, [ et pendant deux entendit ][60]entendant les cris des noyades qui se faisaient tout près d’elle ; Lamberty venait [tous les jours][61] la voir avec soin et honnêteté.(…) O’Sullivan, membre du comité révolutionnaire, qui a été jugé innocent, quoique aussi coupable, avait été pris par les Vendéens : son frère se trouvait parmi eux, et lui ayant sauvé la vie, il crut à son tour obtenir de lui le même service ; il vint se réfugier chez O’Sullivan, qui le dénonça et causa sa mort. Le jour de même de son atrocité, le traitre vint avec Lambertye voir Agathe par curiosité ; il proposa de l’emmener avec lui, Agathe s’y refusa d’abord, mais il l’assura que c’était pour tenir compagnie à sa femme ; évidemment il en avait une, aussi belle que vertueuse ; différent d’opinion avec lui, elle est morte de douleur de ses crimes et surtout de son fratricide. En sauvant une vendéenne, O’Sullivan espérait adoucir les peines de sa pauvre femme qui reçut Agathe avec reconnaissance ; elle pleurait sans cesse ; son mari poursuivi par le remords, croyait toujours voir courir après lui l’ombre de son préfère, et continuait malgré cela à commettre des crimes. Au bout de six semaines, par un de ces caprices qui faisaient que les terroristes se détruisent l’un l’autre Fouquet et Lambertye furent mis au Bouffay, sous prétexte d’avoir noyé d’autres qui ne devaient pas l’être. Un jeune furieux, nommé Robin, âgé de dix-huit ans, entre chez Mme O’Sullivan, dont le mari était sorti, sans doute à dessein, emmène Agathe, la conduit à fond de cale du vaisseau à soupape, lui déclare qu’il va la tuer pour sauver Lamberty et détruire la preuve d’un de ses délits révolutionnaires. Il tire son sabre, mais vaincu par les prières de cette fille, dont il savait déjà l’histoire, il lui dit : “Lamberty m’avait bien averti que je n’aurais jamais le courage de te tuer ; que faire de toi ?” Il avait laissé sur le pont un seul homme nommé Lavaux, patriote honnête ; il lui proposait d’emmener Agathe, ce qui est fait. Ce même Lavaux avait déjà chez lui la vicomtesse de Lespinay : dans une des noyades (dans la Loire), elle avait été sauvée par un volontaire qui était dans le bateau ; au milieu de la confusion, des ténèbres et des cris, il lui avait donné sa capote, son chapeau et son fusil et l’avait emmenée comme son camarade. Dès le lendemain de l’entrée d’Agathe chez Lavaux, on vint l’arrêter, la demandant nommément à Mme Lavaux ; celle-ci assura de ne pas connaître de Vendéenne et la désigna comme sa sœur ; la garde voulut emmener cet honnête personne en prison ; alors ma femme de chambre se dénonça elle-même et fut mise au Bouffay. Mme de Lespinay, inconnue et réfugiée dans le haut de la maison, se cacha et fut sauvée. Agathe ne dit pas qu’elle était à mon service ; elle fit croire qu’elle n’avait pas suivi l’armée et s’était trouvée malgré elle dans l’insurrection. Son histoire intéressa tout le monde, surtout le concierge et sa femme, ils cherchèrent à la sauver ; elle obtint des délais jusqu’à la mort de Robespierre et fut déclarée prisonnière en attendant la paix générale. Par un singulier abus des mots de vertu et d’humanité, dont les Jacobins parlaient au milieu de leurs crimes, après des interrogatoires publics, on guillotina Fouquet et Lambertye, on loua O’Sullivan et Lavaux de leur humanité pour avoir sauvé une femme par des motifs purs » Après la guerre : « Dix ans après passant à Saint-Jean d’Angely, j’envoyai chercher Mlle Gérard par Agathe »

Mémoires De Mme La Marquise De La Rochejaquelein , écrits par elle-Même, et Rédigés Par M. De Barante [Edition De 1823]

« Nous sûmes, par deux ou trois femmes qui étaient restées dans l’hôtel de Diesbach, que toute la nuit on avait massacré des Suisses dans notre rue. Agathe, ma femme de chambre avait eu un homme tué à ses côtés, pendant qu’elle revenait de porter à un garde-suisse qui était caché des habits pour se déguiser » « je me décidais à aller à pied auprès du brancard, avec ma femme de chambre Agathe et quelques un de mes gens » « On avait démonté et brisé un canon pour avoir des chevaux. On arrangea des matelas dans la berline, et nous portâmes le blessé dans cette espèce délit. Agathe se plaça auprès de M. de Lescure, pour lui soutenir la tête. La moindre secousse lui arrachait des gémissements » Ainsi je fus condamnée à voir ses derniers moments troublés et hâtés par l’agitation de ce funeste voyage. Je me mis d’abord dans la voiture, sur un matelas, auprès de M.de Lescure ; Agathe était de l’autre côté. Il souffrait et gémissait. Tous nos amis me représentèrent que le chirurgien était plus utile que moi, et que je l’empéchais de donner les secours nécessaires. On me fit sortir de la voiture ; on me donna un cheval(…) »Ses cheveux sont tout collés par le sang, la sueur et l’humeur de sa plaie, le gênaient beaucoup ; il voulut que l’en débarrrassat. Agathe, qui était fort adroite à le panser, et qui suppléait très bien le chirurgien absent ce jour-là, se chargea de les couper. Je voulais qu’on ne lui en ôtait qu’une petite partie : il insista pour qu’on les coupa touts, assurant que cela le soulagerait ; » « En effet, le moment où j’avais entendu du bruit dans la voiture avait été le dernier pour M. de Lescure. Le chirurgien était sorti ; Agathe avait voulu en faire autant ; mais songeant ensuite qu’en la voyant, je serais sûre de mon sort, elle avait eu le courage de passer sept heures de site, sans quitter cette malheureuse place ; en descendant, elle resta évanouie pendant plus de deux heures. Elle avait té élevée avec Lescure dès son enfance. » (…) « Ma pauvre Agathe avait couru bien des dangers. Elle m’avait quitté à Nort pour profiter de l’amnistie prétendue dont on avait parlé dans ce moment ; elle vint à Nantes, et fut conduite devant le général lamberty, le plus féroce des amis de Carrier. La figure d’Agathe lui plut : « As-tu peur, brigande ? Lui dit-il-Non, général, » répondit-elle. —Eh bien ! quand tu auras peur, » souviens-toi de Lamberty, ajouta-t-il. Elle fut conduite à l’entrepôt : c’est la trop fameuse prison où l’on entassait les victimes destinées à être noyées. Chaque nuit on venait en prendre par centaines. Chaque nuit on venait en prendre par centaines pour les mettre sur les bateaux ; là, on liait les malheureux deux à deux, et on les poussait à coups de baïonnettes. (…) Agathe, ne doutant plus d’une mort prochaine, envoya chercher Lamberty. Il la conduisit dans un petit bâtiment à soupape, dans lequel on avait noyé les prêtres et que Carrier lui avait donné ; il était seul avec elle, et voulut en profiter : elle résista. Lamberty menaça de la noyer : elle courut pour se jeter elle-même à l’eau. Alors cet homme lui dit : « Allons, tu es une brave fille ; je te sauverai. » Il lui laissa huit jours seule dans le bâtiment, où elle entendait les noyades qui se faisaient la nuit ; ensuite il la cacha chez Sullivan, qui était, comme lui un fidèle exécuteur des ordres de Carrier. Sullivan avait eu un frère Vendéen. Dns le commencement de la guerre ayant été fait prisonnier par les insurgés, ce frère lui sauva la vie et le fit mettre en liberté. Après la déroute de Savenay, le Vendéen vint à Nantes, et demanda un asile à son frère, : Sullivan le dénonça et le fit périr. Cependant les remords s’emparèrent bientôt de lui ; il se croyait sans cesse être poursuivit par l’ombre de son frère, et s’étourdissait dans de nouveaux crimes. Sa femme était belle et vertueuse ; elle le prit dans une horreur facile à concevoir : elle lui reprochait sans cesse son abominable crime ; et ce fut dans l’espoir d’adoucir un peu sa femme, que Sullivan eut l’idée de sauver une Vendéenne et de la lui amène Quelques temps après, la discorde divisa les républicains de Nantes ; on prit le prétexte d’accuser Lamberty d’avoir dérobé des femmes aux noyades, et d’en avoir noyé qui ne devaient l’être. Un jeune homme, nommé Robin vint saisir Agathe chez Madame Sullivan, la traina dans un bateau, et voulut la poignarder pour faire disparaitre une preuve du prétendu crime, qu’on reprochait à son patron. Agathe se jeta à ses pieds, parvint à l’attendrir, et il la cacha chez un de ses amis, nommé Lavaux, qui était honnête homme, et qui avait déjà recueilli Madame de l’Epinay : mais on sut dès le lendemain l’asile d’Agathe, et on vint l’arrêter. Cependant le parti ennemi de Lamberty continuait à vouloir le détruire. Il résulta de cette circonstance qu’on jeta de l’intérêt sur Agathe ; on loua Sullivan et Lavaux de leur humanité, et l’on parvint à faire périr Lamberty. Peu après arriva la mort de Robespierre. Agathe resta encore quelques mois en prison, puis obtint sa liberté. Dans les derniers temps, elle eut à notre insu, fort souvent de nos nouvelles par de paysans qui venaient à Nantes voir leurs parens prisonniers » (…) « Nous partimes avec nos femmes dans une voiture que nous achetâmes ; nous emmenions Mademoiselle de Concise dont la mère avait péri à Nantes, et qui ne savait en ce moment que devenir. »

Interrogatoire d’Agathe Gingreau

«Et le vingt six germinal de l’an 2 de la république Moi François Bignon président de la commission militaire révolutionnaire établie au Mans à la suite de l’armée de l’Ouest et des côtes de Brest actuellement séant à Nantes. Me suis transportée au Bouffai à l’effet d’interroger Agathe Françoise Gingreau âgée de 20 ans femme de chambre demeurant Boismet district de chatillon sur Sèvre. Interrogée chez qui elle servait A répondu qu’elle servait Madame Lescure. Interrogé si elle n’a pas suivi les brigands avec Lescure, et pourquoi ? A répondu qu’elle avait des obligations à Madame Lescure qui l’avait élevée depuis sa plus tendre jeunesse que la reconnaissance l’ayant forcée de la suivre à l’époque où les brigands passèrent la Loire, elle ne tarda pas à se repentir, elle les quitta à Cran près Ancenis, où elle se cacha pendant environ six semaines s’en vint à Nantes, fut au comité révolutionnaire faire sa déclaration laquelle la fit conduire à l’Entrepôt, d’où elle fut conduite par Lamberty à bord d’un bateau, qu’elle interrogé lui (mot illisible) représentation qu’elle n’‘avait point suivi les brigands qu’à la vérité elle avait été obligée de passer la Loire mais qu’elle était restée à Cran et dans les environs que Lamberty pronant ses raisons en considerment [il lui promit de ne la point noyer si elle voulait lui accorder ses faveurs, sur son refus][62] il lui fit toutes les violences imaginables pour la séduire que n’ayant pas su en venir à bout il la menaça de la noyer. Qu’au bout de cinq jours la femme de chambre de Madame Marsilly vint à bord du bateau, qui voulant bien condescendre aux propositions de Lamberty et coucha avec lui le soir même Sulivan vint le soir (mot illisible) la chercher et l’emmena chez lui, où elle a resté environ deux mois c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle fut chez Lavaux aide de camp de Lamberty. Le mercredy avans d’etre arrêtée Robin aide de camp de Lamberty fut la prendre chez Sulivan la conduisit au bateau de Lamberty et la lui dit que l’instant de sa mort était arrivé, que pour sauver quatre prisonniers il fallait en sacrifier une. Qu’elle interrogée l’avait pris par les sentiments lui avait parlé avec fermeté et lui avait dit qu’étant innocente elle mourrait sans remord ; Robin fut satisfait de sa réponse et de la conduite qu’elle avait tenue envers Lamberty ne lui sacrifiant pas. Robin la conduisit chez Sulivan où elle resta un jour, Lavaux l’y vint chercher (mot illisible) l’emmena chez lui où elle resta 3 jours au bout desquels elle fut arrêtée par ordre de Lalouet Lecture faite de sa déclaration y a persisté a dit qu’elle contenait vérité et a signé avec nous. Agathe Gingreau Bignon président Jugée le 27 comme suspect[63]

Interrogatoire de Théodore Lavaux

Aujourd’hui vingt neuf germinal l’an 2 de la République française une et indivisible, moi François Bignon président de la commission militaire révolutionnaire établie au Mans à la suite de l’armée de l’Ouest et des côtes de Brest actuellement séant à Nantes, me suis transporté à la maison de Satinat pour y interroger le nommé Lavault. Interrogé de ses noms, surnoms âge qualité et demeure. A répondu se nommer Théodore Lavaud, âgé de 22 ans aide de camp de Lamberty, demeurant à Nantes, rue de la Constitution maison Lefèvre, natif de Melun. Interrogé pourquoi il a été arrêté A répondu qu’il n’en savait rien mot Interrogé s’il ne servait pas Lamberty dans (L… mot illisible ) qu’il avait fait des contrerévolutionnaires Répondu que non, que lors de l’arrestation de Lamberty il n’y avait que 15 jours qu’il était son aide de camp Interrogé s’il n’a pas connu chez Solivan la femme guingrau femme de chambre de Lescure A répondu que oui Interrogé si cette fille n’était pas chez lui lorsqu’il fut arrêté A répondu que oui Interrogé s’il ne savait pas que Robin autre aide de camp de Lamberty eut conduit cette fille au prétendu bateau de Lamberty Interrogé s’il savait ce que Robin voulait faire de cette fille en la conduisant au bateau A répondu qu’il avait pensé dans le moment que c’était pour s’en défaire, ou pour la cacher à la recherche du comité révolutionnaire A répondu que oui, qu’il fut engagé par Lamberty de l’y conduire avec Robin, qu’il la conduisit effectivement jusqu’à bord du bateau, mais qu’il refusa d’y entrer quoi que Robin l’y sollicita beaucoup Interrogé pourquoi i l’avait réfugié chez lui A répondit que c’était à la sollicitation de Lamberty, et que le jour qu’elle fut arrivée il avait dit à Lamberty que s’il ne la retenait pas il l’enverrait Interrogé pourquoi il n’avait pas dénoncé Lamberty au comité révolutionnaire, pour avoir caché la fille Guingrau à ses poursuites A répondu qu’il aurait du le faire, mais que Lamberty lui dit qu’il en répondait qu’il avait des ordres de Carrier qu’il en avait même chez lui que Carrier connaissait et qu’il ( deux mots) illisibles tranquille qu’il en faisait son affaire Interrogé si la fille Guingrau ne lui avait pas dit chez lui que Robin étant dans le bateau avec elle eut voulu attenter à sa vie A répondu que la fille Guingrau lui avait demandé si Robin l’avait mené au bateau pour sacrifier. Il lui répondit qu’il n’en savait rien, elle lui dit que Robin lui dit avec fureur que tout ce qui sortait de (mot illisible) lui puait au nez Interrogé si Lamberty lui avait fait voir les ordres de Carrier en vertu desquels il disait agir Répondu qu’il lui en fit voir un, mais qu’à la vérité il était ancien Lecture faite de son interrogatoire a dit contenir vérité y a persisté et a signé Lavaud Bignon »[64]

[1] Alain Gérard dans la présentation de l’édition critique des Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein établie par lui-même en 2010 et publié par le CRVH en comptabilise 41 versions. Certaines comportent des détails inexistants dans d’autres.

[2] Les registres paroissiaux de Boismé sont lacunaires sur cette période.

[3] Augustin né le 6 juin 1771 et décédé le 6 mai 1840 à Boismé. Il épousera en premières noces Catherine Françoise Guerin veuve d’un Merceron exécuté à Niort, et en en secondes Marie Gabory le 11 novembre 1811.

[4] Ad 79 série L 2 sup. V7 et acte de décès. Louis Gingreau, 28 ans, domestique de Philippe Chambonna de Perreau commandant en second de l’artillerie Vendéenne ; exécuté pour avoir participé au pillage de Parthenay, et y avoir dévalisé le citoyen Maré.

[5] Défaite française contre l’Autriche en Italie du Nord durant la guerre de succession d’Autriche.

[6] Lorsque Geneviève Agathe Sauvestre de Clisson veuve de Lescure vit sur La Rochelle, se trouvent dans la même paroisse de Saint Barthélémy deux sœurs Marie et Jeanne Agathe Gingreau de Boismé.

[7] Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein édition originale Bourloton 1889 rééditions pays et terroirs 1993.

[8] Manuscrit Chauvelin cité dans les oubliés de la Guerre de Vendée –1993 – Société d’Emulation de la Vendée.

[9] Sa mère était dame d’atours de Madame Victoire et amie de la Princesse de Lamballe.

[10] Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein édition originale Bourloton 1889 rééditions pays et terroirs 1993

[11] Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein édition originale Bourloton 1889 réédition pays et terroirs 1993

[12] François Bontemps domestique, noyé dans la Loire fin 1793/début 1794

[13] Victoire auguste Lecomte chevalier du Rivault, officier au Royal-Italie, aide de camp de Lescure. Grièvement blessé à la bataille de Chatillon le 11 octobre 1793, il était confié aux soins de la marquise. Il fut massacré au Mans

[14] Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein édition Barante

[15]Il était âgé de 18 ans et après avoir été enrôlé de force comme gendarme, il fut capturé à Thouars et rejoignit les rangs Vendéens. Il devint aide de camp de Lescure, blessé à Avranches, il fut capturé quelques jours après la bataille du Mans et exécuté à Angers le 11 janvier 1794

[16] À Nantes, entre décembre 1793 et février 1794, entre 8 000 à 9 000 hommes, femmes et enfants (majoritairement des Vendéens faits prisonniers après la bataille de Savenay en décembre 1793) sont enfermés à l’Entrepôt. Victimes des noyades, de la faim et des maladies, la quasi-totalité de ces prisonniers furent décimés.

[17] A Lallié, Les prisons de Nantes , 1912 ,rééditions par Editions du Choletais ,1988

[18] Jean-Baptiste Carrier né en 1756 près d’Aurillac, membre des Cordeliers élu député à la Convention, envoyé à Nantes à l’automne 1793, il y impose la Terreur et est l’initiateur des noyades. De retour à Paris, il fait partie des thermidoriens, mais de par son caractère, il est lâché par eux, dont Fouché qui l’utilise comme bouc émissaire. Il sera condamné à mort et exécuté le 16 décembre 1794

[19] Guillaume Lamberty(e) né en 1754, ancien ouvrier carrossier nommé adjoint de Carrier

[20] Robert Jacques Joseph Fouquet né à Nantes en 1757, tonnelier devenu adjudant général, devient assistant de Carrier

[21] Jacques Daniel O ’Sullivan né à Anger en 1761, comparse de Carrier, fut jugé en même temps que lui à Paris, mais acquitté. Il meurt à Angers en 1841.

[22] Sur la gabarre devant le noyer, il aura la vie sauve en déclarant pouvoir emmener les Républicains au trésor de Lescure enterré dans le parc du château de Clisson. Cf article : Pierre Joseph Cottet un garde suisse devenu maire

[23] Ibid.

[24] « A la fin de 1793, elle appartient au groupe de cavaliers vendéens rendus sur la foi de l’amnistie et aussitôt fusillés. Est-ce d’être une femme ? Pour sa part, elle est enfermée dans l’Entrepôt » selon Alain Gérard dans Vendée les archives de l’extermination, édition du CVRH (2013),

[25] Récit du général Marigny dans les Mémoires de la Marquise de La Rochejaquelein – Editions Bourloton

[26] « brune piquante » selon la Marquise dans ses mémoires

[27] Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein Edition critique établie et présentée par Alain Gérard CVRH 2010

[28] Archives départementales de Loire-Atlantique L 1525 Interrogatoire de Gingreau Agathe Françoise femme de chambre de Mde de Lescure.

[29] Joseph Baptiste O’Sullivan ex-receveur des droits d’enregistrement à Saint-Georges sur Loire, officier Vendéen chargé du l’intendance. Il sera exécuté à Nantes le 31 décembre 1793

[30] A Lallié « la justice révolutionnaire en Loire Atlantique »1896 réédition les éditions du Choletais 1991

[31] « Giroust de Marcilly, Louis Marie Michel, né à la Flèche, ci-devant attaché à la maison du ci-devant roi ; était allé à sa campagne lors du passage des brigands à la Flèche, en a reçu chez lui, et les a suivis à Baugé, au Mans, à Laval, à Ancenis ; a dit faussement qu’il voulait se rendre lorsqu’il fut arrêté sur la route de Nort à Nantes, condamné à mort. » Dans « la justice révolutionnaire à Nantes et en Loire-Inférieure » d’ A Lallié 1896 réédition les éditions du Choletais 1991

[32] « Femme Giroust de Marcilly, née Eléonore Coudrot, 25 ans, a suivi les hordes des brigands avec des intentions hostiles ; condamnée à mort, avec un sursis de trois mois pour examens des médecins attendu sa déclaration de grossesse ». Ibid.

[33] Pierre Robin, né en 1773. Nantais, il s’engagea comme volontaire et devint un des adjoints de Lamberty. Il réussit à s’échapper et à suivre Carrier lorsque celui-ci fut rappelé à Paris. Jugé avec ce dernier, il fut acquitté.

[34] Marie Marguerite Louise Félicité du Vigier, née à Poitiers en 1772. Epousa en 1788 Charles Augustin de Lespinay qui émigra en 1791. Elle suivit l’armée Vendéenne durant la Virée de Galerne. Elle fut sauvée des massacres du Mans par le général Vendéen, Henri Forestier.

[35] Interrogatoire de Théodore Lavaux archives départementales de Loire-Atlantique L1525

[36] Archives départementales de Loire Atlantique – Registres d’écrou du Bouffay d’Agathe Gingreau 20 ans de Boismé entrée en détention le 28 pluviôse et écrit en observation « jugée à détention jusqu’à a paix, 16 germinal – le 27 frimaire an 3 en liberté par ordre des représentants du peuple » le 23 nivose en an 3 en liberté provisoire par ordre des représentants du peuple ».

[37] « Peu de jours avant la comparution de Lamberty devant la Commission militaire, Mme de Marcilly fut, par faveur, extraite de l’Entrepôt et conduite au Bouffay où était détenu son amant qui voulait la revoir et obtint cette grâce. L’étrangla-t-il afin qu’elle ne lui survécût pas ? On sait seulement que le décès de la malheureuse fut constaté le jour même où elle retrouva au Bouffay celui qui l’avait aimée » Précis par Dugast-Matifeux. Jugement du 14 avril 1794. – cité dans les noyades de Nantes de G Lenôtre – Perrin 1912

[38] « Pieces remises à cinq époques différentes par les comités réunis à la Commission des vingt-un » Imprimerie nationale, 1794.

[39] A Lallié , la justice révolutionnaire à Nantes et en Loire Atlantique »1896 réédition les éditions du Choletais 1991 et minutes du procès L 1525

[40] J. J Brejeon, Carrier et la Terreur nantaise, Perrin 1987

[41] A Lallié,la justice révolutionnaire à Nantes et en Loire Atlantique,1896 réédition les éditions du Choletais, 1991 et minutes du procès L 1525

[42] Par les paysans des alentours de Nantes venus voir leurs familles et amis, elle sut que la marquise était toujours vivante

[43] Lors de la retraite à Saint-Florent le Vieil, les Vendéens voulurent exécuter 5000 prisonniers républicains avant de passer la Loire, de peur que ceux-ci les poursuivent. Le général Bonchamps mourant transmis son dernier ordre qui aurait été : « grâce ! grâce aux prisonniers ! Bonchamps le veut ! Bonchamps l’ordonne ! »

[44] Sur une autre liste, elle est notée ouvrière

[45] 17 décembre 94 (27 frimaire an 3) Agathe libérée du Bouffay (registres d’écrou photocopie) ou demande de mise en liberté

[46] Camille Cécile Eléonore Grelier de Concize rescapée des prisons de Nantes fille de Suzanne Eléonore de Chavagnac, noyée à Nantes, et de Charles Auguste Roland Grellier de Consize, émigré, capturé à la bataille de Quiberon (1795) et exécuté.

[47] Journal des Deux-Sèvres de 1818

[47b]Antoine Eugène Genoud , Voyage dans la Vendée et dans le midi de la France ; suivi d’un Voyage pittoresque en Suisse

[48] Date où elle signe un acte concernant la succession de Louis de la Rochejaquelein, cité dans un article du 27 août 2013 Découverte d’archives de La Rochejaquelein présenté sur le site Vendéens et chouans

[49]Lors de sa succession à Boismé, ses biens reviennent à son frère et ses neveux et nièces – Archives départementales des Deux-Sèvres registres de déclarations de mutations par décès bureau de Bressuire 26 février 1830-27 février 1834 3 Q 4/242

[50] Amblard de Guerry, mémoire de la marquise de la Rochejaquelein, version rédigée par sa mère, Marie Françoise de Donnissan : le manuscrit Chauvelin » in les oubliés de la Vendée, société d’émulation de la Vendée 1993

[51] Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein Edition critique établie et présentée par Alain Gérard CVRH 2010

[52] Ibid.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55] ibid.

[56] Marie Madeleine de Mondion née en 1776 à Poitiers fille Joseph Louis Vincent de Mondion chevalier seigneur d’Artigny, près de Loudun, lieutenant des maréchaux de France

[57] Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein Edition critique établie et présentée par Alain Gérard CVRH 2010

[58] Mémoires de la Marquise de la Rochejaquelein Edition critique établie et présentée par Alain Gérard CVRH 2010

[59] Ibid.

[60] Ibid.

[61] Ibid

[62] Ajout en marge signé A G

[63] Archives départementales de Loire-Atlantique L 1525 Interrogatoire de Gingreau Agathe Françoise femme de chambre de Mde de Lescure (17 avril 1794 – 28 germinal an 2 condamnée à rester détenue jusqu’à la paix

[64] Archives départementales de Loire-Atlantique L 1525